なぜ半導体がAI時代に重要なのか

現代のAI技術、特にディープラーニング(深層学習)は、膨大なデータの高速かつ効率的な処理能力を必要とします。その処理を支えているのが、GPU(グラフィックス処理装置)をはじめとする高性能半導体です。たとえば、ChatGPTや画像生成AIが一瞬で答えを出せるのは、数千〜数万個の半導体チップが並列に処理しているからにほかなりません。

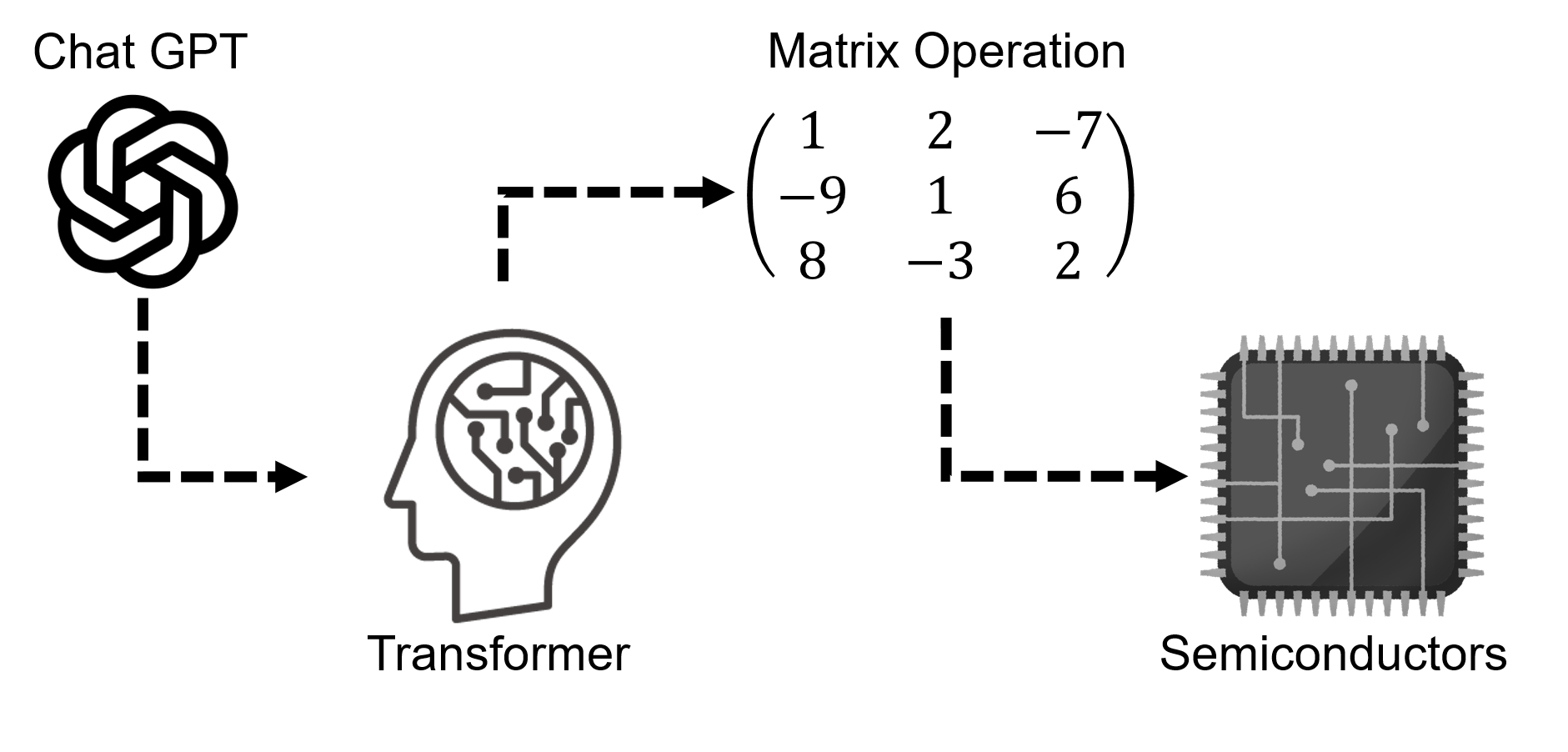

演算処理の要:AIの「脳」としての半導体

AIは人間のように考えるわけではなく、膨大な数値の行列演算を通じて「学習」や「推論」を行っています。これには、従来のCPUよりも並列処理に強いGPUやTPU(Tensor Processing Unit)が必要とされ、これらもすべて半導体チップの一種です。

商業から軍事まで:AIは戦略的技術に

半導体は単なる計算装置ではなく、AIを搭載した自動運転車、顔認証システム、戦略兵器などの心臓部として機能します。こうした技術は、国家の安全保障にも関わるため、半導体そのものが「戦略的資産」と見なされ、国際政治における重要な交渉材料となっています。

成長の連鎖:AI発展 → 半導体需要の急拡大

AI技術が進歩すればするほど、それを動かすための演算能力が求められ、より高度な半導体が必要になります。実際、NVIDIAなどの企業はAI需要の高まりによって爆発的に成長し、時価総額でテクノロジー企業のトップに名を連ねるようになりました。

主要国の半導体戦略:アメリカ・中国・台湾の動向

アメリカ:CHIPS法による国内製造の再建

アメリカは、長年にわたって半導体設計(NVIDIA、Intel、AMDなど)で優位を保ってきましたが、製造の多くを台湾や韓国に依存してきました。これに対処するため、2022年に「CHIPSおよび科学法」を制定し、国内製造回帰を目指しています。

- 約527億ドルの補助金

- 税制優遇を通じた投資誘導

- TSMCのアリゾナ工場誘致(120億ドル規模)

NVIDIAのCEOであるジェンスン・ファン氏も、米中の競争が激化する中で「中国のAIチップ技術は非常に侮れない」と警戒を示しており、技術覇権争いが加速しています。

中国:自国開発と輸出規制への対抗

中国は、米国の先端半導体輸出規制を受け、HuaweiやSMICなどを中心に国産化と技術自立を進めています。

- 「中国製造2025」政策で半導体の自給率を強化

- Huaweiが開発したAIチップ「Ascend」シリーズなど

- 2028年までにサプライチェーンの70%を国産化する目標

AI推論チップに特化した取り組みも強く、特にデータセンターや監視システムなどで独自技術の実装が加速しています。

台湾:TSMCと技術の最前線

台湾のTSMCは、世界最先端の半導体(3nm/5nm)を製造する企業で、世界の先端半導体の90%以上を生産しています。米中両国からの技術的・政治的プレッシャーが高まる中、戦略的に重要な立場を維持しています。

- アリゾナに工場建設(米国との結びつき強化)

- 日本にも進出(熊本工場:Sonyとの協業)

- 中国向けの技術輸出は限定的

| 項目 | アメリカ | 中国 | 台湾(TSMC) |

|---|---|---|---|

| 政策 | CHIPS法、資金支援 | 国産化政策、国家主導 | 民間主導、海外展開 |

| 強み | 設計(NVIDIA、Intel) | マーケット規模、国策投資 | 製造技術、量産能力 |

| 課題 | 製造の空洞化 | 製造装置の依存 | 地政学リスク、脆弱性 |

地政学リスクとサプライチェーンの再構築

パンデミックが暴いたサプライチェーンの脆弱性

2020年以降の新型コロナウイルスの影響で、世界中で半導体不足が発生しました。自動車、スマートフォン、家電、あらゆる産業が打撃を受けたことで、各国は「グローバルな依存は危うい」と認識するようになりました。

特に問題となったのは、特定地域(例:台湾、韓国)に製造拠点が集中していたことです。

台湾有事リスク:世界経済への影響は甚大

TSMCの先端製造ラインが集中する台湾は、地政学的に中国との緊張関係にあります。もし台湾有事が現実になれば、世界中のAIチップやスマートフォンの製造が停止するおそれがあります。

アメリカや日本は、台湾への過度な依存を減らすため、TSMCを自国内に誘致し、サプライチェーンの「地域分散」を進めています。

各国が進める「フレンドショアリング」

地政学リスクとパンデミックを経て、各国は次のようなサプライチェーン戦略をとるようになっています:

- アメリカ: 国内生産回帰(インテル、TSMCアリゾナ)

- 日本: 国産復活(ラピダスやTSMC熊本)

- EU: 欧州チップ法による生産強化

- インド・東南アジア: 新たな製造地として浮上

このように、政治的に安定な「友好国」同士でのサプライチェーン構築(=フレンドショアリング)がキーワードになっています。

今後の展望:技術競争と国際協力の可能性

次世代技術をめぐる覇権争い

AIの進化が止まらない限り、半導体の進化も止まりません。今後は、以下のような次世代技術が主戦場になると見られています。

- 2nm以下の超微細プロセス:TSMC、Intel、Samsungが激戦中

- AI専用チップ(ASIC):GoogleのTPU、MetaのMTIA、TeslaのDojoなど

- 量子コンピューティングや光半導体などの革新技術

これらは国家や企業の未来を左右する重要分野であり、米中の技術覇権争いはますます激化すると見られています。

米中対立の先にあるもの:ブロック化のリスク

半導体分野での米中対立は、技術のブロック化(分断化)という新たなリスクを生んでいます。たとえば、

- 米国主導の「チップ4同盟」(日・米・韓・台)

- 中国主導の独自規格・エコシステム(RISC-Vや国産EDAツール)

もし完全に分断された技術圏が形成されれば、国際標準の喪失や、技術交流の停滞につながるおそれがあります。

国際協力の兆しも

一方で、サプライチェーンの安定化や環境対応の面では国際協力の必要性も増しています。

- 日本とアメリカが連携した「ラピダス」プロジェクト

- TSMCの複数国展開(米・日・独)

- EUが進める共同研究機関と標準化の枠組み

「競争と協力のバランス」が、AIと半導体の未来を左右する重要な鍵となっているのです。

コメントを残す